| 3.真田丸 の実地検証 |

| 大阪市天王寺区餌差町 明星高校及び周辺 |

|

|

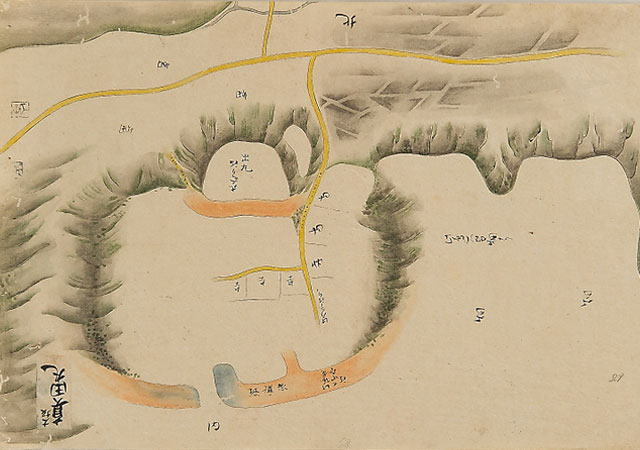

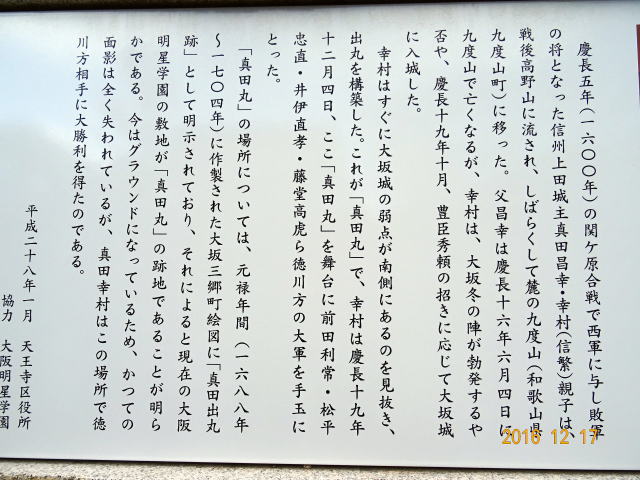

| これまで、真田丸については、その場所・形状・規模等、実はあまり明らかではなかった。当時の大坂城の一番外側の外郭(惣構)は今の大坂城域とは比べ物にならないほど広大だった。その南惣構の南東端に半円形で突出していた、と言うのが一般的だったようである。ところが、最近、新しい資料(絵図面)が発見され、にわかに騒がしくなった。つまり、曖昧だった場所・形状・規模がかなり正確に判明したのである。それによると、南惣構から半円形で突出していたのではなく、南惣構の一部である空堀を隔てたさらに南側に城域とは独立した台形状の台地であった、と言うのである。大きさは約220mx230mとのこと。何故正確に判明したかと言うと、絵図面に描かれた台形状の台地、その西側・北側・東側を囲む崖状の谷間、北側の一部と南側の空堀及び台地の上に表示されている寺の連なり等々、これらが400年も経過した現在でも、なるほどそうか、と十分納得できる状況で実在していることが判明したからである。TV画面に釘付けとなっていた私は、持ち前の好奇心がにわかにもっこりと。早速現地へと飛んで行った。以下、現在のWEB地図上に真田丸の外形を表示し、絵図面に特徴的に表れている崖状の谷間・空堀等について写真を交えて簡単な説明を加えて行く。尚、Googleのストリートビューを駆使できる人は、ほぼ掲載写真と同じ場面を見ることができるので試してみると良く分かる。 |

|

|

| 大阪の地形を論じる時に欠かせないのが上町台地である。現在では天王寺辺りから大阪城に向かって蒲鉾状に台地が延びており、これを東西に横切るとかなりの上り坂・下り坂となることが良く分かる。意外な標高差がある。真田丸は、そんな上町台地のほぼ一番高い位置にあり、北側(清水谷公園から玉造駅にかけて)には現在でも明確に谷筋が刻まれている。その名も空堀町。道路の状況も雰囲気は良く似ている。従って、当時の大坂城南惣構の南端線は地図上の黄色で示されている長堀通辺りと思われる。つまり、真田丸は城域とはこの空堀を隔てて100m以上南側に離れて独立していたことが分かる。地図上の最高点は⑥で示される交差点である。ここからはどちらを向いても下り坂となる。特に⑨から東側は急坂となり、⑪から①にかけても急坂となる。④からは緩い上り坂、⑤からも緩い上り坂。特徴的なのは、①②辺りに連なる垂直に近い崖である。ここが、絵図面との大きな一致点である。真田丸の北側にある小さな台形状(出丸)・三日月状の台地は現在では削られて消失。また、真田丸の南側には空堀が横たわっているのだが、その痕跡と思われるのが⑧の辺りである。ここには明確な段差があり、南側は一段低くなっており、現在では高津高校のテニスコートとなっている。幸村は、現地が西側・北側・東側を崖状の谷間で囲まれており、南側さえ何とかすれば周囲を堀に囲まれた立派な出丸を築くことができる、と考え、南側に新しく空堀を掘ったものと思われる。中には多くの寺があり、その伽藍は城の代わりとなる。急ごしらえではあるが、意外や堅固な出丸ができたのである。 |

①から南を見る。右手は明星高校グラウンド、左手は心眼寺 |

①から西を見る。絵図面の北側に横たわるベージュ色の空堀 |

①から東を見る。心眼寺の墓地が見える。結構な段差である。崖であったことが良く分かる |

②から西を見る。心眼寺の墓地の崖が続く |

②から南を見る。緩く上り坂が続く。心眼寺・興徳寺・大應寺・傳長寺へと続く |

③から南を見る。奥は①。三日月状の台地は削られ、緩い坂が続く。この辺りは空堀町でかなり低い |

④から南を見る。緩い上り坂。絵図面の北側に東西に延びる細道辺りから。右奥は清水谷公園 |

⑤から東を見る。奥に④から見た上り坂が見えている。突き当りは明星高校 |

⑥から北東方向を見る。この付近の最高点。絵図面の西側の谷筋と南側の空堀が交わる辺り |

⑦から東を見る。ほぼ水平。真田丸南端の塀の内側辺りと思われる。右手の建物辺りに塀が巡らされ、櫓が組まれ、南から攻めて来た徳川勢を一斉射撃でコテンパンにやっつけた、決定的な場所だったのではないか。 |

⑧から東を見る。真田丸南端の塀の外側の空堀跡と思われる段差。現高津高校テニスコート |

⑨から西を見る。かなりの急坂である。右手はその名も真田山小学校 |

⑩から北西を見る。明星高校の校舎。右手の道路は諸に真田丸の内側。この先で急に下って行き、下の写真に続く |

⑪から北を見る。下って行った奥が①。右手は興徳寺。左手に真田丸顕彰碑。真田丸の中心部である |

|

|

真田丸は、大坂冬の陣の後徹底的に破壊され堀が埋め立てられて真っ平らになったと聞いていたが、こうやって真田丸跡地をグルリと巡ると、当時の地形がほぼそのまま残されている所があることに驚く。現在の車社会及び住宅立地を考慮すると、凸は削られ凹は埋められ、急坂は緩やかに、細道は拡大され、曲がった道は真直ぐに、斜面は階段状の宅地造成に、とありとあらゆる地形の改造が綿々と続けられて現在に至っているのが当たり前。しかし、古くからある寺地、あるいは学校や公園等の公共の建物や敷地では、そういう改造を比較的受けずに経過していることが考えられる。真田丸跡地は、大阪市と言う大都市のど真ん中にありながら、そういった両者の狭間でかろうじて有力な痕跡が残っていたと言う極めて微妙な状況だったことが分かる。おそらくだが、冬の陣の後徹底的に埋め立てられたのは、人工的に掘られた南側の空堀だけだったのではないか。西側から東側まで取り巻いていた崖はそもそもが自然地形だったのでほぼそのまま残されたのではないか。

尚、私が跡地を巡っている間、かなりの数の物好き達があっちへこっちへとカメラを抱えて巡っていた。改めて真田幸村の人気を垣間見る思いがした。 |