| 6.夢舞大橋 (中路ローゼ橋) |

| 大阪市此花区(夢洲-舞洲) |

|

|

いつもは、石橋ばっかりですが、たまにはこういう橋もいいんじゃない、と言う事で、世にも珍しい可動橋を紹介します。その名も、夢舞大橋。大阪港ベイエリアには、いくつもの埋め立て地があります。この中で淀川河口から南へ、舞洲・夢洲・咲洲と洲の字を"しま"と呼ぶ埋め立て地が今回の舞台。大阪港のメイン航路は、夢洲・咲洲間航路です。この区間は、海上交通頻度が高く、様々な船が航行している関係で、橋など架けている場合では無く、海底トンネル(沈埋函)で結ばれています。そして、舞洲・夢洲間航路には、夢舞大橋が架橋されています。何故か、こちら側は、海底トンネルでは無く、橋なんですね。なんでやねん、と言う無駄な詮索は、ここではしません。何故、この夢舞大橋を紹介するのかと言うと、可動橋には色んなタイプがあるのですが、なんと、この橋は、"浮体橋"なんです。しかも、当時の私の部署が密接に係わっていたからです。ま、浮体橋と簡単に言いますが、それってなんなの?普通の可動橋と何がどう違うの?普通の橋と何が違うの?これですね。短く言えば、通常(例えば瀬戸大橋)は、橋の重量のほとんどを2本の橋脚が支えています。そのため、この橋脚は海底にしっかり固定され、動くことはありません。夢舞大橋では、この橋脚がありません。ありませんと言うのは不適切かもしれませんね、実は、海底に固定される橋脚の代わりに、全重量を橋脚の下部にある浮体部分の浮力で支えているのです。つまり、この橋は海底や陸地に全く鉛直荷重をかけていないんです。完全に浮いているんです。浮いているんだったら、じゃーぁ、風が吹いたら流されるんじゃない?波を受けたら動揺するんじゃない?地震が来たらどうなるの?津波に襲われたらどうなるの?いくつもの?が浮かんできます。当然の疑問です。実は、この橋の設計では、橋本体の構造設計は、まーぁ、それほど難しくなかったと思います(私の所掌外)。一番のミソは、これらのいくつもの?を解決する最適解として選ばれたのが浮体で支えると言うことだったのです。(以下が私の部署の所掌)浮体の場合、上記のような様々な外乱によって浮体が移動する・動揺することは避けることができません。そこで、これらの移動・動揺を吸収する装置として選択されたのが、ゴムフェンダーを前後左右に配置することでした。そして、このゴムフェンダーから生じる強烈な反力を受けてそれを海底に伝える役目が、反力壁を有する係留部です。この係留部は海底に強固に根を降ろしています。つまり、鉛直荷重は浮体で支えますが、水平方向荷重は結局のところ海底部で受けると言うのが真相です。従って、日常必ずやって来る潮の干満による上下動及び外乱による前後左右回転移動は、常に発生しています。しかし、これ等の外乱影響をほとんど感じさせないような工夫が、係留部と緩衝桁と呼ばれる部分で施されています。

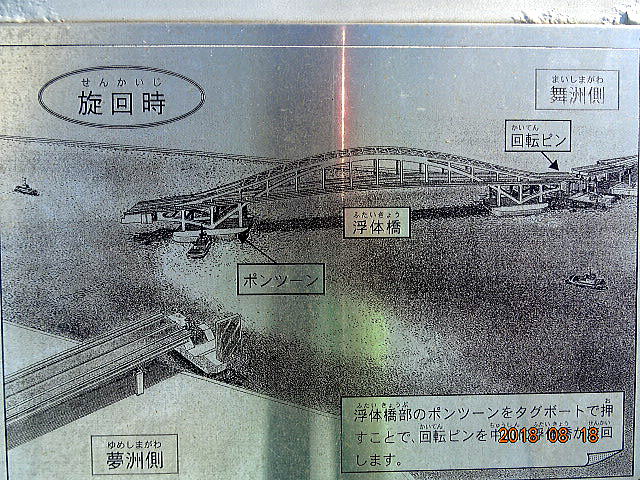

最後に、一体どこが可動なの?何が動くの?これを説明しなければなりません。メイン航路の夢洲・咲洲間航路が何らかの事情で航行不能となった場合、大阪港の物流を滞らせる訳にはいきません。これを補完するのが舞洲・夢洲間航路の役目です。ま、そんな事態はまずは起きないと思いますが、これが起きると考えることから話が始まります。そんな時、橋が架かっていては、大きな船が航行できないじゃん、なんで沈埋函にせーへんねやのん?しかし、当時の大阪市は頑固として橋に拘りました。橋を架けた状態でも大型船航行できるように考えいッ!!これは至上命令。そこで、正に苦肉の策で考え出されたのが、固定橋では無く浮体橋。で、いざと言う時、どうせ浮いているんだから、邪魔にならない所へ移動させたらいいじゃん。その後、また元の位置に戻せばいいじゃん。これです。要するに、橋全体がある1点を軸として、舞洲側岸壁に沿うように回転させることができるんです。ある意味奇抜な考えです。が、私に言わせれば、そんなん簡単じゃん、面倒だけど、手間暇かかるけど、浮いてさえいれば、あの手この手で必ず実現できる。特に難しいアイデアでは無く、一つ一つ問題点を洗い出せば、必ず解決策は見つかる。 その、汗の結晶が、夢舞大橋です。エンジニア冥利に尽きますね。 |

ここは、夢洲側の登り口 |

|

夢洲側東側 |

夢洲側の緩衝桁 |

反力壁とその下の係留部と右手が浮体部分 |

橋の最南端と黒いゴムフェンダーと反力壁と係留部 |

黒いゴムフェンダーと反力壁。隙間があるようにセッティングします |

橋を回転させる時、反力壁を倒すためのピン装置 |

黒い円筒型ゴムフェンダー、夢洲側は横方向反力だけを吸収

この大きさは、普通人には想像できません。

こんなゴッツイのが計算上は縮むと言うのだから、正に想像を絶する世界です。 |

夢洲側ゴムフェンダーは片側4基、左右合計で8基 |

|

舞洲側にやって来ました。ここは本来侵入禁止ですが |

舞洲側は夢洲側とは随分と異なっており、複雑な構造となっています |

手前の2組の箱は、回転する前に緩衝桁をジャッキアップさせて浮体橋と縁を切る為の設備で海底に根を降ろしています。 |

橋の最北端と黒いゴムフェンダーと反力壁と係留部

反力壁のフェンダー当たり面が灰色に見えるのは、SUS316を貼り付けているから |

舞洲側は前後方向の外力を吸収させるためにゴムフェンダーが反力壁を挟むように配置されています。左右方向フェンダーは反力壁の向こう側に隠れています。 |

橋を回転させる時の回転軸となるピン装置の全容です。ピンは浮体橋側に格納されていて、いざと言う時、このピンを降ろし、係留部に嵌め込み、この軸を中心に右方向へと90度回転し、舞洲側岸壁に平衡になるようにします。移動にはタグボートが使われます。 |

|

|

前後方向フェンダーは4基見えます。向こう側にも4基で合計8基。

左右方向フェンダーは1ヶ所4基で合計16基。

結果、ゴムフェンダーは、合計24基使われています。 |

舞洲側の浮体部です。ほとんどは海面下に沈んでいます。水面近傍だけ白では無く灰色に見えますが、この部分には腐食防止対策としてチタン合金が使われています。 |

橋の下面は全体強度と腐食対策を考慮して、桁が隠れるように全面パネルで覆われています。このアングル、アーチ橋を撮影する時の大好きなアングルです。 |

|

Rの異なる2種類のアーチが優美な雰囲気を。

私的には、ベイエリアの貴婦人、と名付けたい。 |

浮体橋の概念図です |

|

|

|

| 興味のある人は、ネットで検索してみて下さい。 |