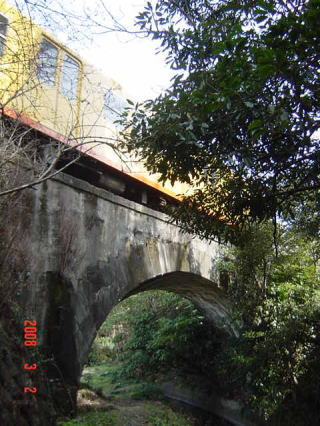

| 1.六把野井水橋梁 ろっぱのゆすい |

いなべ市員弁町下笠田 いなべちょう |

RCブロックアーチ(三岐鉄道北勢線)

ねじりまんぽ |

|

| 再び旧R25、前回の雪がうそのように今日は春である。加太駅を過ぎ下って行く。やがて関でR1にぶつかり右折。東へ向かう。次にR306に左折。北へ向かう。ひたすらR306を走る。左手には中腹以上が真っ白な鈴鹿山系が続く。その景色とは裏腹に背中はポカポカである。やがてR421に右折。実はR306に入る頃からGAS残量がきわどかったのだが、いなべに着くまでには何とでもなるやろ、と高をくくっていたのだが、情けないことに開いているGASスタンドが1軒も無い。九州の山奥ならいざ知らず、こんな開けた所に1軒も無い。全くの初めての所でGAS欠なんざ冗談じゃない。相当にあせった。川沿いの信号の向こう側が工事中でおっちゃんが軽トラの中で昼弁当を食っている。たまらずに、すみませーん、この辺にガソリンスタンドはありませんかねー?この辺り全然無いんですよねー。うーん、そーやなー、この辺、無いなー。わしもようは知らんが、向こうん桑名街道に出たらあるかもしれんなー。おっちゃん大きく手を振って見送ってくれた。桑名街道に出て左折、何となく無さそう。直ぐ引き返す。南へ下る。結局、東員町というところで発見。計算残量0.5リットル。メーターはEを振り切っていた。GASを満タンにすると、まるで自分がお昼を食ったように妙に満ち足りた気分だ。気を取り直して北へ向かう。初めての所だし、標識もあまり無いし、実に心細い。やっとの思いで三岐鉄道北勢線を発見。付かず離れずでゆるゆると北上する。 |

| やがてお目当ての楚原駅を発見。恐る恐るさらに北へ進む。直ぐにらしい所に行き当たる。バイクを止め、木々の隙間で目を凝らす。何やら見える。はやる気持ちに駆り立てられるように斜面を滑り落ちる。ちょうど台地の崖下に六把野井水が滔滔と流れ、その上に世にも奇妙な橋が架かっている。いわゆるねじりまんぽ。ではあるが、それにしても異様な風体をしている。ねじりまんぽなのだからねじれていて当たり前なのだが、いくらなんでもここまでねじれるか、というぐらいねじれている。ここはレンガではなく、何と何と1個ずつ別個に型枠を造ってRCブロックをこしらえ、それを積み上げたらしい。たぶん、一つとして同じ型枠は無かったのではないかと思う。何本かの常緑樹が元気で全体像が完全には収まらないのが実に残念である。とにかく、今まで見てきたレンガアーチねじりまんぽとは全く異質な世界が広がっている。最大の違いは、ねじれ角もさることながら、まるで厚みが無いことである。レンガアーチねじりまんぽは一様に相当な奥行きがあり、いわゆるトンネル状で奥に向かってねじれている。しかし、この鉄道は狭軌には違いないが異常なまでに狭い。ざっと70cmちょっとか。こんな狭さでよくもまあカーブで倒れないものだと感心するぐらい狭い。しかも単線。従って、奥行きはせいぜい2mほどしかない。つまり長手方向にねじれているというのが正解。するめの足を網で焼くとくるくるっとねじれるが、正にその雰囲気だ。私の背中は興奮と暖かいのとで汗びっしょりである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

しかし、私は思う。ここはこんなに手の混んだねじりまんぽにする必要は全く無い。何故なら、奥行きが全く無いのだから、水路の斜交具合とは無関係に極普通のRCアーチ橋で十分事足りるはずである。

何故ねじりまんぽなのか、しかも何故ここまで手の混んだ工法を採用したのか。興味は尽きない。しかし、しかしである。この橋そのものは実にすばらしい。理屈抜きでこの工法を採用したことに拍手である。 |

| 2019年2月2日 11年振りで再訪を果たす。今回は邪魔な木々もほとんど無く、水路に水も流れておらず、完璧に撮影できた。かなりおおざっぱな計測だが、径間約9m |

|

|

|

|

|