| 2013.11.23((土)晴れ。 今日は暖かい。とは言え、早朝から高速走行するので冬装備。ところが、桑名市の諸戸氏邸に着いた途端、暑くて暑くてたまらずに一気に冬装備を解いて身軽になる。11月は諸戸氏庭園の秋の一般公開が行われているとのこと。10時から開園のようだが、20分早く着いてしまった。でも、受付の女性に気軽に声を掛けたのが奏功したようで9:45には、お待たせしましたどうぞ。 |

| 13.諸戸氏庭園菖蒲池北橋 / 14.菖蒲池南橋 |

| 4径間桁 / 3径間桁 |

|

桑名市太一丸 |

|

500円也を払って南側から入園。たぶん紅葉は見頃だとは思うのだが、圧倒的に緑葉樹が多く、今一パッとしない。目の前には菖蒲園が広がるが、その菖蒲は地上5cmほどで刈り揃えられているので、全体を良く見渡すことができる。池の中央部に小島があり、北側南側にジグザグの桁橋が架けられている。菖蒲が見頃の頃はこれらの石橋の側面からの撮影は不可能なので、今日は絶好の機会だったようである。

|

これが表玄関です。さながらお寺の本堂のよう |

|

|

|

|

月見や歌詠みに使われた三畳敷きの小さな推敲亭からの眺め |

| 15.諸戸氏庭園御殿池庭北橋 / 16.御殿池庭南橋 |

| 1枚桁 / 1枚桁 |

|

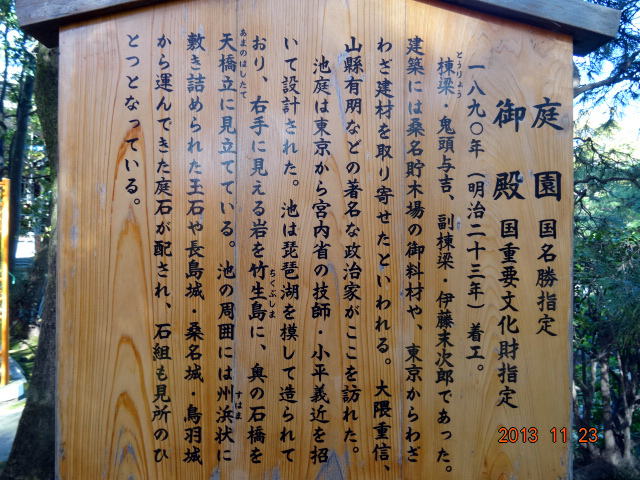

| 順路に従って菖蒲園をグルリと巡り、北側にやって来る。すると、どういう使われ方をしていたのかは分からないが、レンガ壁に囲まれた細長い水路?濠?がある。そこを右手に捉えながら先へ進むと、工事中ではあるが御殿がある。この御殿の前面に広がるのが池庭。ここは琵琶湖を模して造られたとのことであるが、それはともかく、目の前に大きな自然石一枚橋が架かっている。私はこの手の一枚橋が大好きで、しばし見惚れる。見事な青石である。説明によると、この石橋を天橋立に見立てているとのこと。琵琶湖から一足飛びに飛んでいるが、まぁ良しとしておく。竹生島と称される一画を南へ進むと、今度はやや小振りな自然石一枚橋が架かっている。これもいい雰囲気だ。 |

|

|

|

|

|

この広大な水面は桑名城の外濠とのこと。右手の方で揖斐川と繋がっています |