| 7.藤橋村の眼鏡橋 | 揖斐郡揖斐川町東横山 | |

| 2連石アーチ | ||

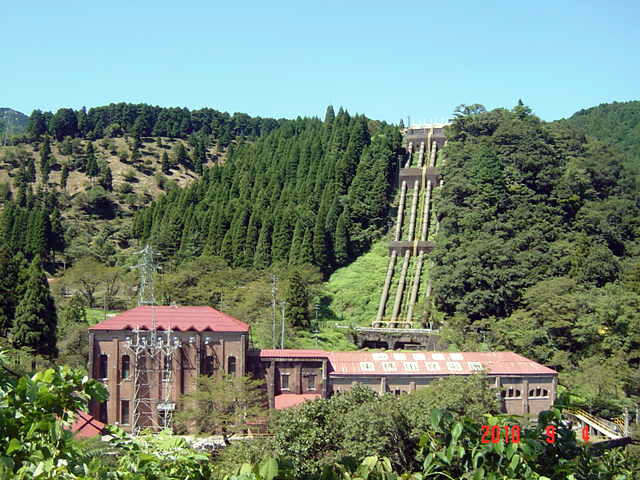

| 華厳寺からR40を西へ進むと、やがて揖斐川町中心部から北上するR303にぶつかる。R303を揖斐川沿いに北上する。長短いくつかのトンネルがあるが、久瀬トンネルは特に長く、冷えに冷え、出口付近では震え上がるほどであった。最後の椿井野トンネルを抜けてその先登り坂の頂点から右手に東横山発電所の古風な建物が目に飛び込んでくる。その奥に4本の導水管が流れ下り、下端部に小さく2連の眼鏡橋が見えている。これが今日のメインの藤橋村の眼鏡橋である。この橋の存在を知ってから、既に4〜5年は経っている。やっと、その場所の特定ができたので今回の訪問となった次第である。発電所施設の上に架かっているために撮影ポイントが全く無く、正面からの全体像が撮影できるのはこの1ヶ所のみである。道の駅「星のふる里ふじはし」の北側に旧村道が延びており、眼鏡橋には容易に辿り着くのだが、金網越しの撮影はなんとももどかしい。石橋であることは間違いないと思うのだが、なんせ、表面はRCで巻き立てられているので全く判然としない。輪石の輪郭は石であることを物語っているのだが、その表面もどう見てもRC風である。わずかに要石と2連中央部の鉛直に並ぶ壁石部分がはっきり石であることを確認できるのみ。と言う訳で、長年の恋人にやっと巡り会えた感動とRC巻き立てであることへの失望感とがない混ざった複雑な心境で眼鏡橋を後にした。 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

| 新聞記事.pdf へのリンク | ||