| 2011.12.10(土)晴。結局、私はしばらくは江戸詰が続くことになった。そんな訳で昨日の愛知への出張をいいことに、愛知の娘宅に預けていたバイクを受け取り船橋へ持って来ることにした。今朝はこの冬一番の冷え込みとなった。寒いが天気はいい。風もほとんどない。豊明ICから湾岸線に乗り、東名を焼津ICに向けて快調に走る。 |

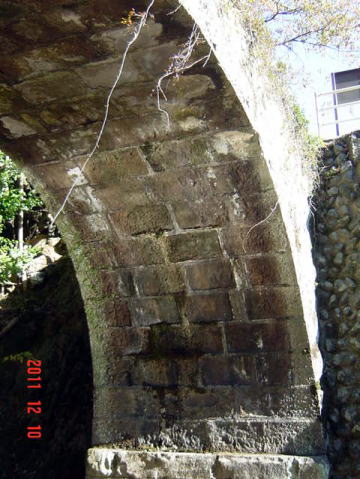

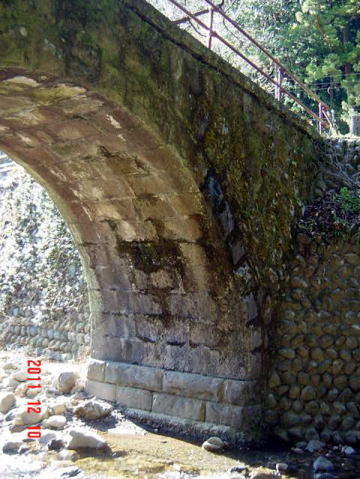

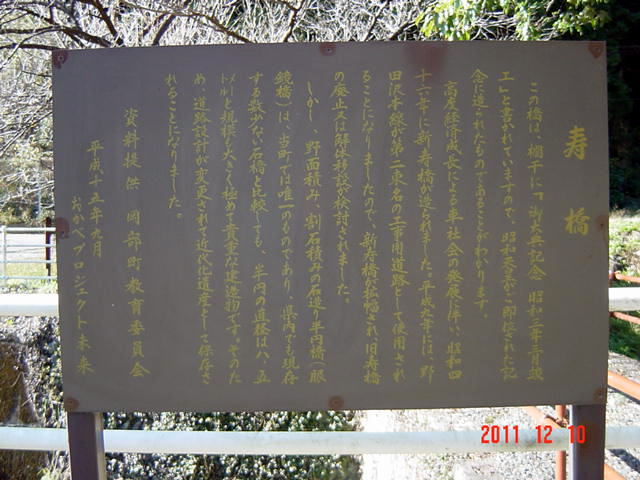

| 1.寿橋 |

藤枝市岡部町殿 |

| 石アーチ |

|

東名を東に向けてひた走る。先週のさいたま市内からのくっきり富士のイメージが離れず、今日のこの絶好の天気で富士の地元静岡県内での期待が高まる。東名は浜名湖の北の方を横断する。その橋の上から最初の富士を発見。湖の一番奥、てっぺんだけの真っ白な台形富士。残念ながら走行中なので撮影はできない。その後もあちこちで、チラチラと真っ白な台形。それが確実に大きくなって行く。こういう風にじっくりと富士を探しつつ東名を走るのは初めての経験だ。この時期、まだまだ低い山には積雪は無い。従って、低い山並みが造る淡い青の前景の中で真っ白なくっきり台形は、正に主役であり、極めて新鮮な眺めである。今日は焼津ICで途中下車。R81・R209と朝比奈川沿いに北上する。途中から道の駅”玉露の里”の案内板に従う。そして、玉露の里がもう目の前と言う所で、野田沢川沿いに右折、さらに上流へ向かう。実は、寿橋の場所は明確では無い。従って、一応道路沿いの橋は全てチェックする。結局、寿橋に出会ったのは、直ぐであった。要するに、WEB地図上で拡大して辿って行くとかなり距離があるように思われるが、実際には、焼津ICを降りてからほんの10kmちょっとで、あっけなく到着である。西又川が野田沢川に合流する地点、現橋の上流側に残されている、という感じである。ほぼ半円形のきれいなアーチである。表面は白っぽく全面に苔で覆われている。少し上流側から難無く降りることができる。間近で見るその姿は、正にお見事。架橋が昭和3年というから、いわゆるアーチ石橋の架橋年代としては極めて新しいと言えるだろう。それと、昭和天皇の御大典記念で架橋とあるので、その熱の入れ方も相当なものがあったと見ていいと思う。そんなこんなで、造りは見事の一語に尽きる。輪石もそうだが、壁石は切り石の乱れ積だが隙間が無い。モルタルが詰められているようにも見えるが、とにかく技術水準は高いと思う。何より半円を描くアーチの線が実にきれいだ。分度器を拡大してはめると隙間無くはまるという感じである。

径間約5.65m、内高約3.8m、幅2.65m、環厚0.38m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 寿橋を後にしてさらに上流へ向かう。野田沢のか細い集落を過ぎると直ぐに峠である。下って行くと山陰に富士が見えだす。降りて行くと、たぶん第二東名と思われる広大な工事区間が広がる。そこを過ぎると直ぐに藁科川に行き当たる。下流へ向かう。山並みが切れた所で富士をパチリ。静岡ICから東名に乗り、東へ向かう。その後由比PAと富士川SAでパチリ。首都高の事故渋を潜り抜けた頃には日没。船橋に辿り着いたのは17時ちょうど。 |