2011.12.04(日)快晴。昨日の荒れ模様から一転して今朝は快晴である。先週の土曜日よりさらに空気がきれいである。ただし、風が強い。今日は、さいたま市内の石橋やレンガ樋門を訪ねることにする。西船橋からJR武蔵野線に乗り、グルリと東京を遠回りするように西へ進む。

さいたま市内のレンガ樋門・石桁橋・レンガアーチを訪ねた後、越谷市から草加市へ向かう。 |

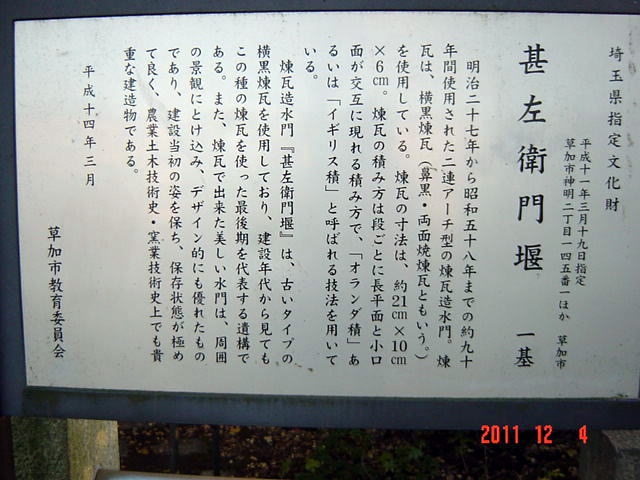

| 1.甚左衛門堰枠 じんざえもんせきわく |

| 2連レンガアーチ樋門 |

|

草加市神明2丁目5 |

| 谷古田領元圦を後にし、今度は東武伊勢崎線越谷駅から南へ向かう。4駅目の松原団地前で下車。わずか160円也。大阪の地下鉄とは大きな違いだ。思うに、関東圏は私鉄が安い。何より最初の1区が大阪とは全く異なる。とにかく安い。と言っても数十円の違いだが。そして、綾瀬川沿いを南へ向けて再び歩く。もう3万歩を軽く超えている。やがて伝宇川を越えると、左にゆるくカーブし、その先、木々の下に目指す甚左衛門堰枠はあった。もう夕陽が真横から差し込んで、暗くは無いのだがカメラ的には極めて悪条件。特に、その一画だけは周囲からは一段窪んでおり、強烈な真横夕陽に対してポコッと薄暗く沈んでいる。しかし、そこには見事な2連アーチがある。通常の2連に対して、中央脚部が太い。例えば、千貫樋等と比べるとその違いは歴然としている。しかも、水切りは極太真四角である。一番上だけ石積だが上から見下ろすと実に特異な積み方だ。どういう思いでこんな積み方になるのか理解するのは難しい。このレンガ積みには一つ特徴がある。それはアーチの中央部の直上部分だけレンガが横(この場合はイギリス積み)では無く縦の長手が見えるように積まれていることである。わずか10枚ほどだが。たぶん、思うに、こうすることでアーチ頂部付近での横積みレンガ厚を薄く削ることが避けられるからではないかと。裏へ回り込むと木製のゲートがあった。RC製の三角柱水切りが追加されている。と言うことはこの樋門は伝宇川からの逆流を防ぐ目的であることになる。せっかくの名称板も無粋なRCで塗り込められ、甚左と枠しか読めない。こんなのは間違っていると思う。もう少し配慮してほしいものだ。この樋門には随所に石積が組み込まれ、それが意匠にもなっており、見事である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日は、途中電車での移動を挟んで、その間だけは休息となったが、さいたま市近辺は、石橋・レンガ樋門分布密度が低く、結局総歩数は42,000歩を越えてしまった。正に疲労困憊の極に達した感がある。先週に続き、1日の記録を4,000歩更新してしまった。歩幅60cmと仮定すると、約25kmにもなる。しかし、一説によると、江戸時代の街道を旅する人は、ざっと40kmは歩いていたそうで、しかもそれを毎日続けて・・・、それが極当たり前だったとのこと。

尚、富士山は、結局終日一度も雲がかかること無く完璧に見えていた。そして、全て予定を終了して帰りのJR武蔵野線、その車内から赤い夕焼けをバックに黒い台形のシルエットがチラチラと見えていた。でも、やっと座れたこの座席、しかもかなり混み合っている。車内から窓越しにパチリとやりたいのだが、もうその元気は残っていなかった。 |